【趣味がない】趣味がない方は歴史を趣味にしてみよう!

はじめに

このブログは趣味がなくて困っている方向けに書いています

趣味がなくて困っている方は題名の通り、歴史を趣味にしてみてはいかがでしょうか?

私自身は歴史が趣味ですし生活の一部となっており、生活に張り合いが出ています。

はてなブログさんのお題の10万円からこの記事を書いてみようと思ったのですが、歴史の趣味に10万円は正直お釣りが来てしまうくらいです!

私は多分ここ10年位で歴史の趣味に10万円を使った印象です。

他の一般的な趣味に比べたらかなり安い金額ですし手っ取り早いと思います。1年で1万も最初は使わなくて楽しめました。

だらだらとここまでお金について書いてきましたが、ここからは歴史を趣味にする魅力について語っていきます。

自分に直結する

まずはここからです。歴史と聞くと受験時代やテストで歴史単語をつめこんだ嫌な思い出が出てくる方もいると思います。歴史=暗記のイメージがあるので苦手だったというかたや、退屈だったという方も多いです。

ただそれは、あくまで受験やテストでのお話。〇〇年に薩長同盟が、、、吉野ヶ里遺跡では☓☓、、、モンゴルから襲来を受けたときの執権の名前は、、、とか正直気の遠くなるような昔の話ですし、これ覚えて何になるの?と思うのは当然です。

でも自分の先祖がどんな人だったのだろう?自分の先祖をたどってみたらあの有名な偉人だった!とかわかるようになれれば面白くないですか?

自分の先祖を昔の写真や、証言から聞いてみるのも歴史を趣味にしていると胸を張って言えます。自分なりの家系図なんか作ってみるのも楽しいですよね。

まずは自分の親2人、祖父母の名前4人を入れるだけで6人の方が完成しますし、祖父母のさらに親や祖父母もいますし、誰ひとりかけていなかったからこそ今の自分が生まれていることも実感できると思います。

それってすごくないですか!?もし祖父母が出会ったレストランで出会っていなければ、、、もし両親が同じ会社に入っていなければ、、、なんて身近な人の歴史について考えてみると面白いかもですね!

タイムマシンに乗った気分

歴史を趣味にするといいことの一つにタイムマシンに乗った気分になれるところです!

この気分になるにはちょっと難易度が高いかもしれませんが、どういうことかというと、、、

例えば世界遺産の姫路城に行きました。今は観光地になっていますが、これを実際に建てたときの状況はどうでしょうか?

姫路城は西側の大名ににらみをきかせ、江戸方面へ進軍させないための狙いがありました。そのため城も堅固なつくりになっており、戦術が意識された作りになっています。

そんな戦国時代に思いをはせるのも面白いと思います。

また、実際にこのお城を建てた職人さんがいて、その方は400年も前に亡くなってしまっているけど、間違いなくその職人さんが触っていた石垣なんだな〜と考えると、そこに何か魂的なつながりが生まれて感慨深くなりませんか?

今度お城や神社仏閣、遺跡に行った際は昔に思いを馳せてみてください。

自分で推測して考察する楽しさ

歴史はやはり習うのもいいですが、自分で考えて考察して、それがあたっていたりしたら嬉しいですよね。

例えば、私はいぜん富山城に行ったとき、こんなことを思いました。

「富山城は意外と大きなお城なのに警備が甘いな〜近くに神通川があって天然の水堀に使えそうなのに、神通川の近くにはお城がなくてなんでこんな内陸に作ったんだろう?」と。

「神通川はかなり大きくて氾濫もしやすいからお城を内陸に作って水害から守ったのかな?」

「富山城は平城だから堀は大事だし、、、、あ!神通川はもしかして昔の流路は違ったんじゃないか?!?!」

こんなことを思い調べてみましたら案の定!神通川は昔は内陸に大きく蛇行していて富山城のすぐ脇を流れていて天然の堀としてしっかりと機能していました!

そんなときはやっぱりとっても嬉しいし歴史って面白いな〜と思うわけです。

知識の幅や会話の幅が広がる

あとは頭が良くなりますよね笑

おとなになって誰が一番勉強し直すと思いますか?

実はそれは会社の経営者なんです。

社長とかはよく歴史を知っていることが多いです。それは「温故知新」です。

または「賢者は歴史から学び、愚者は経験から学ぶ」という格言です。

会社の経営者は歴史から未来について考え、同じ道を歩んでいるかどうか確認し学ぶのです。

今経営者の方は歴史について知っていれば会社の方針を決めるにも役立ちますし、営業担当者の方は、取引先の社長さんとの会話が弾む話題についていけますしいい事づくしなんです!

まとめ

今回お話してきたので趣味を歴史にしようという理由はうっすらわかってもらえましたか?笑

しかも10万円も全くかからなそうですよね?使っても旅費くらいですか?

最近ではネットで歴史的なものもかんたんに見れるようになっていますし、ますますお金もかからないものになっています。

【平安時代のタブー】生理の女性は不浄とされていた!?今では考えられない「しきたり」とは?

はじめに

今回は結構衝撃的なタイトルだったかもしれませんが、もし気分を悪くされた方は最後まで見てほしいと思います。

というのも、結論からいいますと、生理の女性は不浄と考えられていたのではなく、生理の女性を気遣った結果だったのです。

いまからその詳しい理由をお話していきます。

前回までの記事は↓から

月経は不浄

月経がタブーとされたのは平安時代からだと言われています。

神代の時代(神様の世界)においては、神様が生理中の女性と性交を行ったというお話が古事記などに残っているため、古代においてはそれほど生理というのはタブー視されていなかったと思われます。

平安時代においては『貞観式』や『延喜式』に出産後の女性や生理中の女性が宮中に参内(さんだい)してはいけないと定められています。

なんなら、生理中の女性のみならず、その夫も穢れと考えられ宮中参内が禁止されました。

つまり男性も生理休暇があったということです!すごい世の中だったのですね!

当時はナプキンのような生理用品もあったわけではなく月帯(けがれぬの)というあて布をしていました。

ですからいまよりも血が滲んでしまったりして、生理をしているというのが他の人から見てもよくわかってしまったのです。

だからこそ、その生理の人はあまり外に出さないように、そしてそれを穢れと捉え、宮中参内もはばかれました。

出血というのは死を連想し、血液は病気を媒介すると感覚的に知っていたのも、生理の女性が遠ざけられた理由です。

宮中参内がはばかられたのは、なんと平安時代から1872年(明治5年)まで続けられました。やめた理由は当時のお雇い外国人による不便だというクレームです笑

神社もNG

実は神社も月経の女性はNGとされていました。実は今でもそういう雰囲気というか、暗黙の了解が存在しているのは意外に知らない人が多いものです。

というのも、これは人々による神様の考え方です。

神様は多くの私達の願いを叶えてくれる存在です。

特に五穀豊穣をもたらしてくれる存在として信仰されていています。

秋に実を実らせるのは神様の力だと昔の人は信じ、もし実が実れば感謝をしていました

そして実を実らせた神様は疲れました。それを「気枯れ」といいます。これは「けがれ」と読みます。

気が枯れて気枯れです。実は神様が気枯れしているので、血を出す女性が神社にはいって余計神様を疲れさせていけないという信仰によるものだったのです。

あるいは生理の女性を気遣って、わざわざ体を使って神社に参拝して疲れさせないという理由もありました。

そういった人々のエネルギーのバランスや、霊力のバランスについては福崎孝雄さんの論文に書かれています↓

https://chisan.or.jp/wp-content/uploads/2019/11/user-pdfD-gendaimikkyo-8pdf-05.pdf

海外に見る血の穢れ

外国にも驚きのしきたりがありました。

コスタリカには「月経中の女性と同じ食器で食べると必ず死ぬ」という迷信があります

イタリアやスペイン、オランダ、ドイツには月経中の女性が触った花はしおれるという言い伝えが残っています。

つい最近の日本にも

日本にも酒造りの現場からは遠ざけられています。

昔は月経小屋というのがあり、月経の女性はその小屋から出てはいけなかったり、昭和時代には妊婦の小屋がありました。

その小屋には妊婦が産前後数ヶ月こもっていなければなりませんでした。その理由としては昔の農村社会にあります。

農村社会ではみんなで農作物を育てないといけませんでした。そういう社会では妊婦には合法的に休ませる必要があり、いい意味もあったのですね。。。

今回は平安時代のタブーについて見てきました!

また次回もお楽しみにしてください!

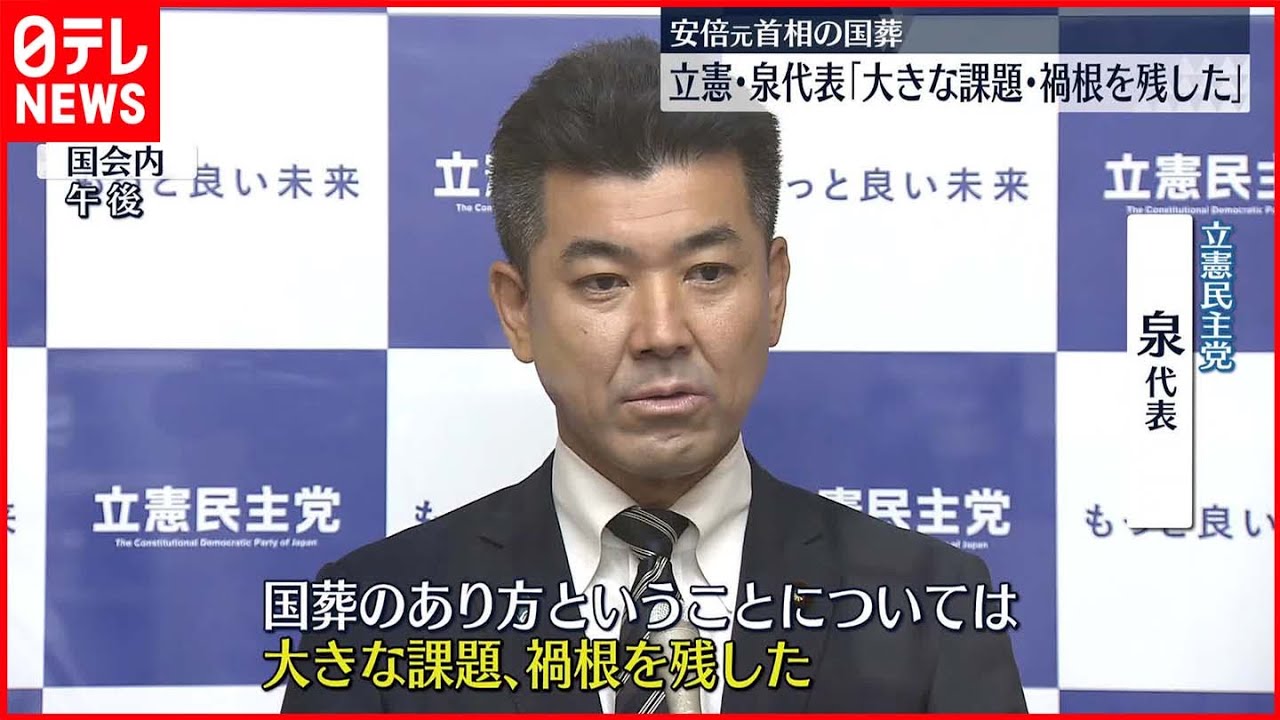

【安倍元首相の国葬をめぐって】国葬以外の国民葬、合同葬という方式も実はあった!

はじめに

先日2022年9月27日に日本武道館にて安倍晋三元首相の国葬儀が執り行われました。

この国葬をめぐっては様々な賛否両論があり、連日のように国葬反対のデモや主張がなされてきました。

国葬反対の声があったがそれは完全無視という形で強行されました。

国葬を機に昔の国葬について少し調べてみましたのでよかったら最後まで御覧ください。

戦前の国葬

戦前は頻繁に国葬が執り行われていました。ですから反対するという人も当然いなかったわけで、それが国費で賄われていることも国民はよく理解していました。

なぜなら当時は国葬令という法律が定められていたからです。

・岩倉具視

・伊藤博文

・山県有朋

・松方正義

です。

これだけの人たちが国葬によって弔われてきました。

ではなぜ今回の安倍首相の国葬は反対の声が多かったのか。

当然、戦後になって国葬令が廃止されたからです。法律に基づかず、ある意味岸田首相の独断と偏見によって国葬をやると言い出したからです。

まあ、安倍首相が普通に老衰や病気で亡くなったということであれば多分国葬はやらなかったと思います。

しかし亡くなりかたが、銃によるテロ的行為で殺害されたからでしょうね。

突然の死が混乱をもたらし、憎悪の気持ちや悲しみの気持ちが出て、それに報いるようなことを何かしたいと思ったから、国葬をやろうという話になったのですね。

そういったことに関しては与野党からも批判が出ていて、実際国葬が終わったあとに日本維新の会や立憲民主党から国葬を行うときの基準の法律などを作るよう、法案提出を行うと表明しています。

国葬令という法律

さて、では戦前まで運用されていた国葬令とはどんな法律でしょうか。それを見ることで今回の日本維新の会などが提出する法案の是非が見えてくるかもしれません。

条文↓

勅令第三百二十四号

朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ国葬令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

嘉仁 裕仁

陸軍大臣 宇垣一本

海軍大臣 財部彪

文部大臣 岡田良平

内務大臣 濱口雄幸

遞信大臣 安達謙蔵

司法大臣 江木翼

大蔵大臣 片岡直温

鉄道大臣子爵 井上匡四郎

農林大臣 町田忠治

商工大臣 藤澤幾之輔

第一条 大喪儀ハ国葬トス

第二条 皇太子皇太子妃皇太孫皇太孫妃及攝政タル親王内親王王女王ノ喪儀ハ国葬トス但シ皇太子皇太孫七歳未満ノ殤ナルトキハ此ノ限ニ在ラス

第三条 国家ニ偉勳アル者薨去又ハ死亡シタルトキハ特旨ニ依リ国葬ヲ賜フコトアルヘシ 前󠄃項ノ特旨ハ勅書ヲ以テシ內閣總理大臣之ヲ公󠄃告ス

第四条 皇族ニ非サル者国葬ノ場合ニ於テハ喪儀ヲ行フ当日廃朝シ國民喪ヲ服󠄃ス

第五条 皇族ニ非サル者國葬󠄂ノ場合ニ於テハ喪儀ノ式ハ內閣總理大臣勅裁ヲ經テ之ヲ定厶

大事なのは後半の文章のところですね。

第五条まであり、それぞれで国葬について説明しています。

第一条は大喪儀という、天皇や上皇などの葬儀のことで、それは国葬で執り行いなさいという条文です。

第二条は第一条と同じく皇太子や皇太子妃なども国葬でやることという趣旨です。

第三条は国会に多大な功績があったものを国葬するという趣旨です。

第四条は皇族ではないの国葬の場合は、廃朝といって天皇が政務を行わないこととしています。そして国民は喪に服すこととしています。

第五条は国葬を行う場合は内閣総理大臣が天皇の許可を得ることと定められています。

このようにたった五条の条文ですが、これによって皇族ではない6人の方だ国葬されています。

基本的には第三条の条文を参考にして国葬を行うのですが、実際には旧薩長の人で明治政府に多大な功績をもたらした人や、大臣経験者であっても、国葬を行う指標になっていました。

戦後の国葬

さて戦後は国葬令が廃止され本来であれば国葬は一度たりとも行われないはずです。

しかし行われた方が二人います。

安倍首相はともかく、吉田茂首相はなぜ行われたのでしょうか。

吉田茂は戦後処理を懸命に取り組み、戦後復興の先駆けの土台を作った方でした。

戦前においても、外交官として牧野伸顕(大久保利通の弟)と中国で20年間にわたって活躍し、米内光政内閣で厚生大臣、小磯国昭内閣で軍需大臣として貢献したりしていました。

そんな姿をそばで見ていた佐藤栄作内閣のとき、1967年10月20日になくなり、佐藤栄作はどうしても国葬をしてあげたくなり強行し、その月末10月31日に国葬をおこないました。

国民葬

そして、そんな栄作も亡くなりました。

その本人は国民葬という方式で葬儀が執り行われました。

国民葬とは、その名の通り国民の有志によって葬儀が執り行われました。

ただ、国民の有志でできるわけもなく、内閣と自民党も資金を出しています。

国民葬では、佐藤栄作の他に、大隈重信も行われました。やはり国民に慕われていた大隈らしいですね。

合同葬

合同葬とは内閣と自民党の合同で資金を出すのでそういう名前になっています。

合同葬で行われたのは、小渕恵三、橋本龍太郎、宮澤喜一、中曽根康弘、幣原喜重郎、三木武夫とたくさんいますが、意外に知られていませんよね。

今回の国葬の意義

さーて今回のいちばん大事な部分、なぜ岸田首相は国民葬や合同葬という方式がある中で国葬を執り行ったのでしょうか。

国費で何億円もかけてやる必要とはなんでしょうか?

それはおそらく安倍晋三が憲政史上、最も首相歴が長く、外交に大きな役割を果たしたからでしょう。

吉田茂や伊藤博文、桂太郎など錚々たる歴史上の人物よりも首相歴が長いのは本当に評価すべき項目だと思いますよね!

またこの首相歴8年弱の期間で、世界でも権威の高いアメリカのトランプ大統領とも仲良くし、50回以上も日米首脳会談を行った功績は評価できます。

そんな安倍首相の喪に服したいと海外から多くの首脳がやってくるという外交の狙いも岸田首相にはあったのですね。

結果的には1万人以上の国民が花を手向ける結果となりとても良い国葬になったのではないかと思います。

安倍元首相、安らかにお眠りください。お疲れさまでした。

【イケメン僧侶ここにあり!】江戸時代 大奥の女中がこぞって通い詰めたお寺の実態とは!

大奥の女中たち

さて今回のお題はなんとも生々しいお話ですが、大奥の女中とはそもそも将軍の身の回りのお世話をするために江戸城に住み込みで働いている女性です。

映画なんかで大奥のイメージがあるかもしれませんが、将軍が座につくときには畳敷きの部屋の真ん中通り、左右に見目麗しき女性たちがズラッと並び頭を下げています。

そんな大奥の女中たちは住み込みで働いており、将軍直下ですから基本的に江戸城からの外出は許されません。休みの日がどれだけあったかは定かではありませんが外で遊びたくても遊べませんでした。手紙も親族だけにしか出せませんでした。

![大奥~永遠~[右衛門佐・綱吉篇]<男女逆転> [ 堺雅人 ] 大奥~永遠~[右衛門佐・綱吉篇]<男女逆転> [ 堺雅人 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6502/4988105066502.jpg?_ex=128x128)

大奥~永遠~[右衛門佐・綱吉篇]<男女逆転> [ 堺雅人 ]

- 価格: 4143 円

- 楽天で詳細を見る

そんな江戸時代おける大奥は女性たちの戦場です。女性のうちの誰がお世継ぎを生むのかが大事なのです。

御台所という正室と、側室などがいますが、何が一番大事なのかというと将軍に気に入られることではなく、やはり子供を、特に男子をもうけることだったのです。

徳川家斉11代将軍は17人の側室と50人の子供をつくりましたが、それでも子供を作れた大奥の女中はほんの一部です。それ以外の女性は他の役割もあり、なかなか禁欲生活をしいられていました。

そんな女性たちの気を抜ける場所が、今回のテーマであるお寺なのです。

お寺

お寺は雑司が谷にあった感応寺というお寺でした。

感応寺はもともと廃寺でしたが、時の将軍の徳川家斉の妻であるお美代の方の父が感応寺にいましたので、その庇護もあって再興しました。

日啓という僧侶はお美代の方の父親であり、将軍の庇護もうけていた感応寺の人で、大奥の女中が連日、感応寺に参拝するので次第に仲良くなっていきました。

日啓も禁欲の身なのですが、大奥の女性を前に我慢もできず、次第に肉体関係へと発展していきました。

中で行われていたこと

中で行われていたことはもちろんアレです。

日啓も大奥の女性の相手をしたことは言うまでもないですが、なんと日啓は自分の弟子たち、特にイケメン僧侶に大奥の女性に相手をさせました。

そうして感応寺にどんどんお金を落としてもらい、寺は大きく発展しました。

処罰

ところが、あるとき感応寺の異変にきがついた、寺社奉行が抜き打ちで感応寺をチェックしました。

すると中ではすごいことが連日のように行われていたことが発覚しました。

中には、長持という荷物を入れる箱の中に隠れて感応寺にやってくる大奥の女中まで発見されたといいます。

しかし、感応寺にお金を出しているのは将軍家斉ですからほとんどお咎めはなしでした。

- 価格: 935 円

- 楽天で詳細を見る

そこは本当に良かったですね。大奥の女中もしばしの休息ができ満足もできたと思いますね笑

ただ、家斉死後は、水野忠邦によって日啓は島流しにあっているので、なんともいえない結末ですね。日啓だけならまだしもイケメン僧侶集団を作ったのが良くなかったかもしれません笑

今回はこのへんで失礼します!

次回もお楽しみにください!

【京都旅行・二条城】歴史的背景を知って二条城を100倍楽しもう!かつての天守閣の姿とは。。。

二条城の概要

京都旅行ではぜひ行って欲しい二条城について今回ご紹介しますね。最後までご覧いただき二条城の歴史や背景について知っていただきたく思います。知らないよりも知って拝観したほうが100倍楽しめると思いますよ!

銀閣寺verは↓↓↓こちらから

モデルコースと距離

二条城はめちゃくちゃ広いので二条城を気軽に見たい場合は、モデルコースを使ってサクッと、でも見るべきポイントは抑えて見てください!

【サクッとコース】所要時間45分〜1時間

本丸御殿を回らないコースです。二条城では早周りコースとして紹介されていますが、現在の間はこのコースでも問題ないと思いますね。現在本丸御殿は改修中により見ることができないため、本丸庭園や天守閣跡に特段興味がなければこのコースで二条城の特徴を抑えられます。

二条城の距離

敷地面積は275,000㎡で東京ドーム6個分くらいの広さでかなり広いことが分かると思います。外周は2kmで東西600m、南北400mの広さを誇ります。

上のモデルコースを歩いた場合の距離を測ってみました。そうすると1.33kmという結構眺めの計測ができました。モデルコースでも長いですね(笑)

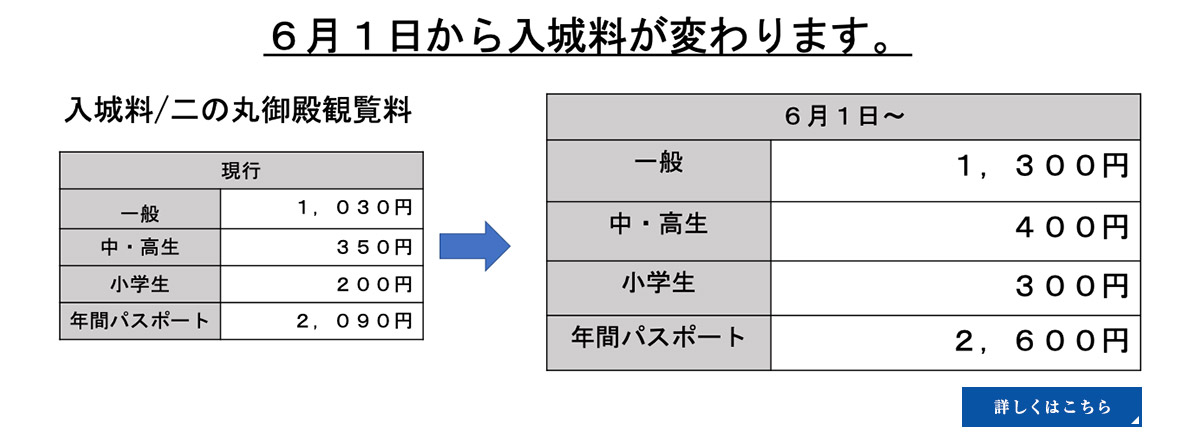

拝観料

一般の方は1030円から1300円になりますのでご注意ください。⚠️

東大手門(重要文化財)

東大手門は二条城のいわば正門であり、天皇や徳川将軍がこの門の下をくぐっています。この門は寛文2年(1662年)に作られたものが残っているのです。

現在の東大手門を見てもらえれば2階建てになっていますね。しかしある時期は違ったのです。

寛永年間には後水尾天皇の行幸(ぎょうこう)があり、東大手門を通って入城することになりました。そのときにこの門が2階建てだと天皇を上から見下ろす事になってしまうため1階建ての東大手門に作り変えられたのです。↓↓↓↓

東南隅櫓(重要文化財)

東南隅櫓(とうなんすみやぐら)は重要文化財であり築城当時からのものがそのまま残っている貴重な櫓です。天明8年(1788)に二条城が火災に見舞われますが、火災を逃れ残っています。下の写真でいうと右手が東大手門で、左手奥が東南隅櫓ですね!

↓↓↓↓こちらが東南隅櫓ですね。昔は櫓で敵を監視するというよりかは、武器庫として使われていたそうです。

唐門(重要文化財)

唐門(からもん)はとにかく豪華ですよね✨この先に続く二の丸御殿の正門ということになるのです。この唐門は聚楽第(じゅらくてい)や伏見城にあった遺構が使われていると伝えられています。遺構とは、つまり昔聚楽第など別の場所で使われていた材料が、解体されてこの唐門に使われているということです。

ビューポイント1 屋根

まず屋根!

屋根はきれーいに整えられていますが、この屋根は檜皮葺(ひわだぶき)という葺き方です。日本独自で発達した屋根の作り方でヒノキなどの木の皮を何枚も重ねて整形して作ったんですね。

またこの独特な屋根の形でグニャッと曲がっている屋根の特徴こそ「唐門」という名前の由来なんです!というのもこのグニャッとなっている屋根のことを「唐破風(からはふ)」と言って、唐破風のある門だから唐門なんですね。

そしてこの唐門は行ってみたらよーく上を詳しく観察してほしいんですね。

牡丹彫刻を盛んに用いており、そこには蝶がきれいに彫られています。

ちなみに百獣の王といえばライオンですが、百花の王といえば牡丹なんですね。

牡丹は一見キレイな花ですからそれで彫られているのかな?とおもいますが、実は徳川家の権威を示すために多用された花だったんですね。二の丸御殿の中にも牡丹の花がたくさん彫られていますからぜひ徳川の隠れた権威の示し方を探してみてください!

また下の部分には長寿を表す鶴と亀が彫られています。「鶴は千年・亀は万年」とよく言いますよね。これは牡丹のときと同様にあるメッセージが込められています。

これは「鶴と亀のように徳川家が長く繁栄するように」というメッセージですね。

他にも龍と虎も精巧に彫られていますね。素晴らしい彫師であることは一目瞭然です。

↓↓↓江戸初期に描かれた洛中洛外図屏風によると唐門は意外と質素に描かれていますね。洛中洛外図屏風ですから本物のように描かれているとは限りませんが、昔は豪華ではなかったのかもしれませんね。

二の丸御殿(国宝)

さあ、いよいよ唐門を通り過ぎて二の丸御殿に入っていきます。こちらは国宝に指定されており、部屋が33部屋もあり、なんと800畳もの広さを誇る御殿です。

車寄

最初に目に入るのが玄関ですよね。玄関は車寄(くるまよせ)と言います。

↓↓↓天皇や中宮といった公家が牛車(ぎっしゃ)で入ってきた際にこの玄関に横付けして、そのまま建物に入るのです。青い丸で囲ったのが鳳輦(ほうれん)ですね。緑の丸が牛車ですね。こんな感じで入城して車寄で降りて二の丸御殿に入っていったんでしょうね。

遠侍の間

さて最初に御殿に入ると出迎えてくれるのが下の襖絵です↓↓↓

↑↑↑この襖絵は「遠侍の間(とおざむらい)」と呼ばれる部屋にある襖絵です。遠侍の間は来賓者が最初に通される部屋であり、そこに虎の絵を使うことである意味では威嚇していることになるんですね。

あとよーくこの画像をご覧頂きたいんですが、または直接襖絵を皆様の目で確認していただきたいんですが、虎とはちょっと違う動物も混じっているんです。

そうです、左に描かれている動物は虎じゃなくてジャガー(豹)ですよね(笑)

縦棒が入っていると虎ですけど、黒い点が入っているとジャガー(豹)ですね。

江戸時代当時は面白いことに、虎と豹というのは全く同じ生き物だと思われていたからなんです!ですから江戸時代の人は豹を見ても虎だと思い、個体によって柄が違うという認識だったんですね。まあ、当時は動物園もありませんし、虎や豹なんて一般人は見たことがないのでしょうがないかもしれないですね。

二条城会談

遠侍一の間では徳川家康と豊臣秀頼(秀吉の息子)の会談が行われた部屋でもあります。当時は豊臣秀吉は亡くなっており、豊臣秀頼公が家督を継いでいました。

二の丸庭園

本丸御殿

本丸御殿は現在改修中で中に入ることができませんでしたので、改修が終わりましたら情報を更新しますね。

本丸庭園

本丸庭園は二の丸庭園を過ぎて内堀にかけられた橋を渡ると見えてきます。

大変広い敷地なので他の色んな場所をまわりたい方はスルーして帰路につかれる方も少なくありません。

しかしこちらにもしっかりと魅力はあります。

二条城は徳川慶喜第15大将軍が大政奉還した場所として有名ですが、慶喜が大政奉還したあと二条城は天皇家の所領になりました。ですから二条城の管理は皇室がすることになったのですが、そのすぐあとに鳥羽・伏見の戦い(戊辰戦争)が勃発し、当時の二条城の本丸が荒廃し武器庫としての側面も強くなっていきました。

ですから現在の二条城本丸庭園のような姿は微塵も感じられませんでした。

しかし戊辰戦争が晴れて新政府軍(明治政府)の勝利に終わったときに明治天皇が二条城の本丸を見て、これだけの土地を有効活用しないのはもったいないとして庭園を整備させました。

その姿が現在にも受け継がれているということなのです。本丸庭園には日本庭園の要素が詰め込まれており、築山(つきやま)というこんもりした丘のようなものも見受けられますのでぜひご堪能ください。

天守閣跡

さて、本丸庭園を歩いていると天守台が見えてきます。天守台とはその名の通り天守閣が乗っていた台のことです。現在二条城には天守閣は有りませんがかつてはあったようです。天守台を登ってみても特にはありませんがそこからの眺めはいいので登って櫓の景色を体感してみてもいいですね。

天守台の見どころとしてはどちらかというと石垣にあります。

石垣は精巧に積まれており1600年代に作られた石垣がそのまま残っています。二条城は天下人となった徳川家康が作らせたのでいわゆる「天下普請」として全国各地の石工や大工が石垣づくりに携わりました。

天守閣は残念ながら火災にあい焼け落ちてしまいましたが往古の姿が洛中洛外図屏風に 残っていますね↓↓↓

どんな建物よりも高くそびえる二条城の天守閣は徳川の治世を実感させるものですね。

下の写真のようにしっかりとシャチホコも備え付けられていますね。

↑↑一枚目の写真を見る限りでは「五重の層塔型」のようです。

二枚目の写真を見ると「三重の望楼型」っぽく見えますがはたしてどっちだったのでしょうね。天守台の大きさからすると三重であった可能性もありますが実際のところどっちだったんでしょうか。はたまた、三重のように見せて金雲の下に隠れているんでしょうかね。

まあそんなことも考えながら探訪してみてください!

まとめ

さて今回は二条城の魅力について解説してきましたがいかがだったでしょうか?

二条城はめちゃくちゃ広いです(笑)

半日かけて二条城を見て回ってもいいぐらいですが多分観光で二条城に来ている方はそんな時間はかけていられないと思いますから見どころをしっかり押さえて回ってみてください!

ぜひ他の記事もご覧ください!ここまで見てくださりありがとうございました!

【SNSで話題!】日本画に見る可愛いイッヌたち総勢25匹大集合!

今回は日本画や江戸時代に描かれた絵図に見える可愛い仔犬やイッヌを特集としてまとめてみたいと思います!お仕事や学校で疲れている方はぜひ癒やされてみてください!また犬を飼っている方は、同じ犬種が昔の絵に描かれているかどうか確認してみてくださいね☆

円山応挙 仔犬図

まあなんとコロコロしてて可愛いこと😍

真ん中の子なんて目がくりくりしてて可愛いですよね(笑)仔犬5匹がたわむれて遊んでいますね。円山応挙は幽霊図を描くことで有名ですが、こんな可愛い子犬も描くんですよね。

朝顔狗子図杉戸

こちらも円山応挙筆ですね。この子犬も5匹と朝顔が一緒に描かれています。左から2番目の子なんて朝顔のツルをおもちゃにして遊んでいますね(笑)

一番左の子は、後ろ右足でアゴを掻く様子で描かれていますが、ほんとにこういう動きをワンちゃんはしますよね(笑)

白象黒牛図屏風

こちらがSNSで有名になったクッタリ座るかわいいイッヌです(笑)

この白象黒牛図屏風は長沢芦雪(ながさわろせつ)という円山応挙のお弟子さんが描かれたものです。

引きの屏風はこちらです↓↓↓

かなりチョコンと小さく座っているでしょう?(笑)

ちなみに屏風の左には黒牛が描かれており、白象は右側に大きく描かれている大作なんですね。↓↓↓このちょこんと座ったイッヌを書き足した意味はなんなんでしょうか?あ、よく見たらカラスもいますね。どんな意味があるのか謎です。

洛中洛外図屏風

こちらはルーンルーンと軽快に歩いているイッヌの様子が見えると思います。こうやって昔は首輪もつけていない野良犬も多くいたんですね。

右側に見えるのが二条城であり京都の中心地です。今でいうと東京の丸の内辺りになるのですが、そのあたりに野良犬が跋扈していたのは興味深いですね。

まあそれにしてもノリノリで可愛いです(笑)おこぼれでも貰いに来たのでしょうか?

鏡男絵巻

こちらのイッヌも上と同じで野良犬として町にいました。場所はわかりませんが多分京都の商店街ではないかと思います。

白い犬の左には魚三匹を頭の上に載せている女性と、米俵を腰に載せて歩く馬がいます。そんな街の様子を興味ありげに眺めているワンちゃんに胸キュンですね(笑)

馬の後ろにいる馬子(まご)がきっと、ピシッ!とムチを使って馬を叩いて「ヒヒーン!」と言ったのでしょう。その声に反応してクルっと背後を振り向いたイッヌを描いているところでしょうか?

想像の域は出ませんが、こういうことを考えているととっても楽しいですよね(笑)

鏡男絵巻についての説明は↓↓↓

室町物語(御伽草子)。近江国の翁は都で初めて鏡を見かけ、欺されて千両で買う。妻に女を連れ帰ったと誤解された翁は鏡を壊すが、破片に顔が映るのに恐れて山奥へ逃げ、白鼠の隠れ里に至り、霊薬や財宝を貰って富貴繁昌する。類話が『雑譬喩経』『神道集』『法華経直談鈔』、謡曲「松山鏡」、狂言「鏡男」、民間伝承「尼裁判」等に載る。前半の喜劇性は狂言と通じ、後半は御伽草子らしい祝儀性が加わる。

人ですけど何か?

神田明神祭禮絵巻に描かれている白と黒のイッヌです。神田明神のお祭りをしている間に紛れ込んでいる犬ですがいかにも人のようにして踊っていますね。まるで「私も人ですが何か?」と言わんばかりに踊っています。おそらく本当に踊っていたのではないのでしょうが絵師の遊び心ですかね?

凛々しいワンコ

さあ今までのワンコとは違ってちょっと凛々しいワンコたちですね。

類聚絵巻の中に描かれているワンコたちですが彼らはおそらく狛犬のマネをしています。狛犬は「阿吽(あうん)」の口の形をしていますが、それと同様に左の白犬は口をつむぎ、黒犬は口を少し開けてマネをしていますよね。そんな姿も凛々しいながら可愛らしいです。

飼い犬ちゃん

地味に初めてのような気もするのですが、この子は首輪がついていて飼い犬のようです。小さな女の子とお庭でたわむれてい楽しそうですね。

イッヌの方が女の子よりもまだ大きくて、まるで「こっちにおいで」と言わんばかりに誘導しています。しっぽがクルンと丸まっている様子も可愛らしく、これは柴犬なんでしょうかね?

まるで人間

こちらのお犬様は今までとは少し違くてですね、動物たちを人間のように例えて描いているものです。この絵自体興味深くてですね、十二支の動物VS十二支に入れなかった動物でバトルしてるんです(笑)

ここでは龍と犬が相談している場面のようで、お犬様も人間のように服を着て意見を言っていますね。

一遍聖絵

ここからは一遍上人の生涯を描いた一遍聖絵に描かれたイッヌを見ていきます。

まずは家の隅っこに寝そべるゴールデンレトリバーらしき大型犬ですね(笑)

隣りにいるのは犬かと思いきやなんか違う気もしません?猿のようにも見えますが謎です。

今度は白い犬ですがこちらも疲れているのか寝そべっていますね(笑)

前にいる男の人はその家の主人なんでしょうか?犬は外で飼うのが当時は一般的でしたからこの光景は珍しいものではありませんでした。

むしろ家の中で飼う文化は最近出始めたものですよね。それも犬種が小型犬化してきたことが要因だと思いますね。私が子供の頃は庭に犬小屋作ってそこに住まわせていましたので、今考えるとなんだか可愛そうですね。おっと、道がそれました(笑)

さあ、この子は武士たちの行列に付き従っている可愛らしいイッヌですね(笑)

馬もたくさんいるから自分もいいかな?と思ってついてきちゃったのでしょうか?

なにか貰えると思っているのかな?単に興味があったのかな?

にしてもこの子はしっぽが特徴的ですね。現代のプードルなんかが美容室でやってもらいそうな前衛的なしっぽの毛並みをしています(笑)

さては誰かに切ってもらったんでしょうか?面白いですね!

春日権現験記絵

続きまして、春日権現験記絵に描かれる犬達を見ていきます。

最初の子は赤い首輪がついていて鈴なんかもついています。鈴がついているなんて相当裕福なお家で育てられていることが分かります。犬種から見てもドーベルマンっぽくないですか?

現代でも「富裕層ドーベルマン飼いがち現象」ありますよね(笑)

この子↑↑↑が富裕層に飼われているのではないか?と予想立てましたがそれは正解だと思います。というのも、ここに描かれている人間の格好から推測できるからです。

画面左の緑の衣を着ている方の格好は貴族そのものであります。階級でいうと中流階級の貴族でしょうか?

具体的にいうと頭には立烏帽子(たてえぼし)をかぶり、渋い緑色の狩衣(かりぎぬ)を着用しています。

後ろの犬の紐を持っているのは、烏帽子をかぶっておらず後ろで髪を結んでいるので14歳くらいの少年でしょうか。お父さんの付添で来たのでしょうかね?

そんなことを考えていると面白いですし、散歩しにきたのに待ちぼうけさせられているドーベルマン似の犬の気持ちを考えるだけで笑えてきます(笑)

↓↓↓こちらの黒い犬も後ろ足で頭をカキカキしていて可愛らしいですね。

さきほど少し触れましたがこの時代の犬は外飼いでした。

現代のように犬小屋を作るか?といえば作らずに、家の軒下にとぐろを巻いて寝ていることが多かったのです。この犬も朝起きて軒下から出てきて体操でもしているのでしょうか??

↓↓↓こちらは少しショッキングで情報量が多いなと感じると思います。

この絵の場面は屋根の上にいる鬼がこの家に悪さをして、主人が病気にかかってしまいます。食べ物を主人が戻してしまったのですが、それを犬が食べてしまうという場面なんです。ここの家で飼われているのかどうかは分かりませんが、この白い犬はあばら骨が浮き出ているほど痩せているので相当食べ物に困っていたのでしょう。だから戻したものでもありがたく食べてしまったのでしょうね。

人間が飢饉で亡くなってしまう時代だったので当然犬も同じ状況で食べ物がないんですよね〜大変な時代でした。ワンコたちも中世や近世の時代は大変だったのですね。

↓↓↓最後こちらの黒いイッヌは不思議だったので載せてみました(笑)

なんかビームを発していますよね。多分何かを吐き出しているわけでもなさそうだったので多分雄叫びをあげているだけなのかな?

絵師はワオーン!と叫んでいる様子を描きたかったのでしょうか?(笑)

今回は総勢25匹のワンコたちを見てきましたがいかがだったでしょうか?

最近では野良犬など見なくなりましたが昔はたくさんいたんですよね〜

また飼われている家によっても首輪をつけて大切に育てられているのか、痩せてしまって餌に困っているかどうかなど、昔の絵ならではのペット事情についてもよく分かりました。

他の動物についてもまとめてみたいと思いますのでお楽しみにお待ち下さい!

他の記事についてもよかったらお願いします!

【京都旅行・銀閣寺】歴史的背景を知って銀閣寺の拝観を100倍楽しもう!周辺飲食店や駐車場情報についても

はじめに

皆様、こんにちは!

今回は京都旅行のド定番銀閣寺のご案内です!

歴史的背景を知って見るのと、知らないで見るのでは楽しみ方や視点が大きく変わってくるので是非このブログを参考にしてください!

銀閣寺を訪れる前に読んでいただくといいのですが、あえて事前知識を持たずにファーストインプレッションを大切にして参拝するのもいいと思いますから、予習でも復習でもどちらでもお好きな方を選択してください。

ですから記事の構成上、先にアクセスや駐車場について記載しています。

歴史について学びたい方はぜひ最後までご覧ください。

アクセスと駐車場

《マイカーでお越しの方》

カーナビに入れてみると行けるよ↑↑

《駐車場情報》

・京都市営駐車場

銀閣寺周辺を走っていると京都市営の駐車場がありますが、2時間も見ないなら他の駐車場を利用したほうが安いですね。ただ、銀閣寺周辺には少し歩けば多くの観光スポットがあるので、1040円で銀閣寺含め「哲学の道」や「周辺カフェ」2〜3箇所を回れば安いもんです。

観光用タクシーが優先らしいので、なかなか空いていないのが現状ですけど。

料金 1日1回1040円

・ブーブーパーク 銀閣寺前 第3

料金 :【月~金】0:00~24:00 30分/200円

入庫後5時間 最大500円(No,2-3-4)

入庫後24時間 最大500円

- 【土日祝】

0:00~24:00 30分/200円 - 普通車 4台

詳しくはこちらのブログを見てみてください↓↓↓

《電車・バスでお越しの場合》

![]() 電車:銀閣寺は東山という山すそに位置しており近くを電車が走っていません。

電車:銀閣寺は東山という山すそに位置しており近くを電車が走っていません。

2キロ以上あるのであまりオススメしませんね(笑)この2キロの間には京都らしい町並みも実はそれほどなく車がバンバンはしっている都会の町並みなのでバスで行ったほうがいいかもです。

![]() バス:京都市バスの「銀閣寺道」で下車してください。さすがは観光都市京都ですからバスはたくさん走っています。

バス:京都市バスの「銀閣寺道」で下車してください。さすがは観光都市京都ですからバスはたくさん走っています。

【京都駅から銀閣寺を目指す】

・5系統→「四条烏丸・平安神宮・銀閣寺・岩倉方面行き」乗り場はA1番。

【東山三条・地下鉄東山から銀閣寺】

銀閣寺の歴史

銀閣寺の歴史

創建

さて、やっと歴史の話ができますね!銀閣寺は文明14年(1482)に造営が開始され、文明17年(1485)に禅をするための部屋ができました。今から約540年前にできて今では世界遺産になっているのです!こういった話をもっと理解するためにまずは基本から学んでいきましょうか!

🔍銀閣寺を建てた人物からまず学んでいきましょう。さあ誰でしょう?

正解は、、、

足利義政です!この方は室町幕府第8代将軍です。このくらいは簡単だよ〜という方もいると思います。

この動画↑で足利義政は楽しくざっと学べます(笑)

🔍、では、銀閣寺とは実は正式名称ではなく通称なんですね。銀閣寺という名前も金閣寺に対してつけられているのです。正式名称とはなんでしょうか?

正解は、、、

慈照寺(じしょうじ)でした!もっと言えば「東山慈照寺」です。

🔍じゃあ慈照寺の慈照とはなんだと思いますか?

正解は足利義政公が亡くなった時に送られた法号「慈照院」に由来しているんです。

一般人の私達も亡くなると戒名とかもらいますよね?法号は法名とか戒名みたいなものなので、慈照寺というのはモロに足利義政を表しているのです。

銀閣寺の前身

ちなみに銀閣寺のHPを見ると臨済宗相国寺派銀閣寺を書かれています。

お寺には宗派があり、〇〇宗、△△派があるのですね。臨済宗は座禅をする宗派になります。

もともと銀閣寺は足利義政の山荘として建てられており、もともとお寺ではなく「東山殿」という山荘があり、禅をする場として意匠が凝らされた場所でした。義政没後に臨済宗の寺院となりました。

義政は室町幕府の将軍であり本来であれば、内閣総理大臣のように日本を引っ張っていかなければいけない立場でした。しかし、政治にはあまり興味がなく書画・絵画などの芸術や、茶の湯や禅などの文化的なことに非常に興味があり、文化人としての側面が強い人物でした。

ですから義政は生前から多くのお坊さんと交流があり、「山荘東山殿」も多くの相国寺の禅僧の手助けがあります。当時のお坊さんというと一番の学者で頭がいい人でしたからお坊さんとお話しているだけで、義政はすごく楽しかったと思いますね(笑)

相国寺のお坊さんが協力者・スポンサーとしていたので、義政が没後に相国寺派のお寺になるのは納得ですね。

あと、銀閣寺を作る時、何が驚きかっていうと、市民から段銭(たんせん)という臨時の税金を徴収して銀閣寺を造営しているのです。今で言えば「総理大臣の邸宅を作るので一時的に消費税15%に上げます!」って言ってるようなもんですよね(笑)

向月台(こうげつだい)と銀沙灘(ぎんしゃだん)

↑↑↑この景色が銀閣寺の代表的な風景だと思います。毎日キレイにお坊さんが整備している砂でできた景色は銀沙灘といいます。そして奥に見える円錐形のものが向月台といいます。

ところでどうして銀閣寺というか分かりますか?金閣寺はキンキラキンに輝いていますから金閣寺の由来は納得ですよね。

でも銀閣は銀色に輝いていませんし、むしろ黒っぽいですし「黒閣寺」の方がふさわしいのでは?と思いますよね(笑)ちなみにこの↓↓↓の写真の建物は銀閣寺の中の「観音殿(かんのんでん)」といいます。観音殿がいわゆる銀閣寺として認識されていますよね。

さて、銀閣の由来ですが、ここでポイントなのが向月台なのです。向月台は「月に向かう台」と書きますがまさにそのとおり、月の光に観音殿が向かうために作られました。

ある満月の夜、銀沙灘に煌々と降り注ぐ月の光が向月台に反射して、観音殿に映る姿は闇夜に浮かび、まるで銀色に輝いているように見えたのです。

ですから、銀閣寺の長い歴史の中で一度たりとも銀箔が貼られたことはありません。白い土が塗られ、より一層銀色に輝くようにはなっていたらしいですが、金閣のように金箔を貼って豪華にはしていないみたいですね。

義政は風流な文化人ですから月を愛でる最高の別荘を作りたかったことがよく分かりますね。

東求堂

↑↑↑さて上の写真は東求堂(とうぐどう)と呼ばれる建物です。観音殿のようには有名ではありませんが、ここも見ておきたいポイントです。(結構うまく写真撮れた笑)

東求堂は檜皮葺(ひわだぶき)の現存最古の四畳半書院なんです。

檜皮とは,秋から冬にかけて剥ぎ取った檜の樹皮のことで,これを一尺五寸から二尺(45-60cm)程度の長さに切り分けて,何層にも重ねた上で竹針で固定したのが檜皮葺です.寺院や行政施設のなかで格式の高い建築には本瓦が採用されましたが,檜皮葺は主に神社の本殿や皇族の邸宅建築の中で特に格式の高いものに用いられました.茅葺・柿葺・檜皮葺とは?|奈良巡りで学ぶ、和風建築の屋根素材(植物素材編) | 大和モダン建築

南面に仏間、北面には6畳と4畳の部屋があり、4畳の部屋のほうが義政の書斎・同仁斎(どうじんさい)と呼ばれています。

東求堂の中は拝観することができず春と秋の特別拝観しか見れないみたいですね。

ネットに落ちている画像があったのでこんな感じだそうです↓↓↓

大正13年に撮られた写真によると↓↓↓真中に茶の湯の道具が埋め込まれているので昔と今では装いが違ったようですね。

しかし大枠としては違い棚や付書院、腰障子があってある程度同じですから、義政も同じような空間にいたんでしょうね、ホントそう考えると感慨深いですね。

戦乱の世と銀閣寺

銀閣寺は戦乱とは切っても切り離せない縁でつながっており、いくたびも銀閣寺は焼け落ちました。

応仁の乱

そもそも慈照寺銀閣ができる以前は浄土寺というお寺がありました。その浄土寺が応仁の乱によって焼け落ちたがために、その跡地に東山山荘が作ることができたのです。

浄土寺は、銀閣寺に向かう参道を登り、お土産屋を全部通り過ぎて、いよいよ銀閣寺の中だ!という場所の左手にひっそりと建っています。ですからほとんどの観光客は見逃してしまいがちですが、見逃さずに見ていってください。

今では浄土寺ではなく浄土院という名前になっていますが、もとは同じお寺です。浄土寺には義政の弟、足利義視(よしみ)が住んでいて大変な賑わいを出していた時期もありましたが、応仁の乱でことごとく消失し、相国寺の西隣に移転することとなりました。

義政は弟の義視とすごく対立していたので、嫌がらせなのか?権威を示すためなのか?マウントを取るためなのか?わざと浄土寺の跡地に銀閣寺を作ったんですよね〜(笑)

🔥また浄土寺というのは五山送り火を管理するお寺として有名で、なので慈照寺の背後に控える東山にも寺領を有していたんですね。

慈照寺の後ろにも浄土寺があることが分かる絵図がこちらです↓↓↓

送り火

こういった銀閣寺を語る上では大切な浄土寺は、送り火を司っていると書きました。そしてこの送り火は将軍義政と密接に関わっているのです。

義政の息子である室町幕府9代将軍、足利義尚(よしひさ)は幼くして将軍となりましたが、24歳という若さでこの世を去っています。義政は存命だったので息子の死にひどく悲しみます。義尚↓↓↓

足利義尚の菩提を弔うために東山の如意ヶ嶽(にょいがたけ)に送り火をしてはどうかと義政の側近に言われ始めたのが起源とされています。

銀閣寺の庭園

銀閣寺に行くと、銀沙灘と一緒に庭園が目に入りますね。こちらの庭園は国の特別史跡に登録されています。錦鏡池(きんきょうち)と呼ばれる池を中心にした池泉回遊式庭園(ちせんかいゆうしきていえん)です。

読んで字のごとく、「池・泉のまわりを回って見る庭園」です。

慈照寺庭園には鑑賞用の築山(つきやま)、龍背橋(りゅうはいきょう)という橋、名石である九山八海石(くせんはっかいせき)がありました。

こういった特徴はまさに池泉回遊式庭園の特徴ですね。あ、ちなみに九山八海石は現在では失われており、それを奪い去ったのはあの有名な織田信長です。

寄せ集めた名石や名木

足利義政は銀閣寺(東山山荘)を造営するにあたり、庭園にいろんな名石や名木を周辺のお寺や神社から持ってこさせました。名石・名木は有名だったり著名な石や木ということですから、当然みんな手放したくはないわけです。😖

しかし、時の将軍が「欲しい!」といえばそりゃあ断れないわけです(笑)

6代将軍足利義教(よしのり)のように、😡有力守護を次々と暗殺し、「義教公に逆らったら殺される!」というイメージが、義政にはなかったと思いますけども、8代将軍ですからみんな泣く泣く名石・名木を差し出すんですね。

具体的には東寺、鹿苑寺(金閣)、長谷寺、建仁寺、大乗院、一乗院、小川第跡、室町第跡、仙洞御所から持ってこさせました。

赤丸が慈照寺銀閣ですから、奈良県のすっごく遠い場所からも名石・名木を持ってこさせたことがよく分かりますね(笑)

九山八海石など含め、畿内の珠玉の名石・名木を東山山荘に寄せ集めたわけですが、義政が亡くなると、慈照寺銀閣から元あった場所に返せ!と言われ奪われてしまいます。

先程、織田信長が九山八海石(くせんはっかいせき)を持ち去ったとありますが、織田信長は室町将軍第15代の足利義昭(よしあき)をもてなすための二条御所を作るときに、

「あ、この名石めっちゃいいやん!よし、慈照寺にあるみたいだからちょっくらもらってくわ〜!この石だって元々奪ってきたもんやんか〜」

的なノリで奪っていったものと思われます。

銀閣寺にあった九山八海石が気になるところではありますが、私が知っている範囲では見つけられませんでした。ただ、九山八海石という石は金閣にあります。

義政が銀閣に九山八海石を欲しがった理由は、3代将軍足利義満(よしみつ)が建てた金閣にあったからに他なりません。きっと憧れを持っていたんでしょうね。

庭園の石の見方に関してはこの方のブログが詳しいですからぜひ参考にしてみてください。初心者には難しいかもしれませんが、目を凝らして見るのもまた一興ですね(笑)

↓↓↓

http://www.musokokusi.com/teienn-ginnkaku.htm

周辺飲食店

さて、歴史の話も結構してきましたからそろそろ腹ごしらえでも行ってみますか?

まずはこちら↓↓↓

お多やん(おたやん)

銀閣寺参道を降りきって今出川通を西にまっすぐ進みます。京都銀行も左手に見ながら進み、信号を渡るとすぐそのお店は見えてきます。

程よい辛さでカレーがうどん麺にまとってすっごく美味しかったです!

営業時間

営業時間

11:00〜23:00(水曜定休)

ラストオーダー22:00日曜営業

定休日

水曜

カードと電子マネーが使えなかったようなので注意してください!

茂庵

茂庵はもともと大正時代に創られた茶の湯のための場です。その立地は、西に京都大学、百万遍、東に銀閣寺、、と人々の行き交う町中にありながら、ほんの少し、足をのばすだけでどこか遠くの山中にトリップしたかのような隔離感を感じることのできる場所です。

山を少し登った先にあり、観光雑誌に載っていたので行こうと思っていたお店です。しかし待ち時間が長すぎたので泣く泣く諦めたお店なんです(泣)

オープン時間に合わせて行くとそれほど待たずに楽しめると思います。

●住所

●電話

075-761-2100

●カフェ営業時間

11:30~18:00(17:00ラストオーダー)

●定休日

毎週月曜日 / 火曜日(祝日営業、翌平日休業)

年末年始、夏期休業 8/17~8/31

お菜ところ

お惣菜盛り合わせ / 季節の小鉢 / 自家製ちりめん山椒 / ご飯 / 赤出し / お漬物 / 生麩きなこがけ

卯の花・ひじき・千切り・高野豆腐など、昔ながらの京都の家庭料理を味わって頂けます。

おだしがしっかりきいたお惣菜は、美味しいだけでなく、体にも優しいものばかりです。

季節により内容が変わる「季節の小鉢」は、その季節に美味しい一品をお出ししています。

どれもひとつひとつ、時間と手間をかけて、一から手作りしています。ぜひ、じっくりと味わってみて下さい。

営業時間

11:30~19:00

日曜営業

定休日

月曜日

併せて回るオススメSPOT

銀閣寺周辺には少し足を伸ばせば観光できそうな場所が点在しています。周辺情報について最後にご紹介しますね。

哲学の道

哲学の道は銀閣寺参道を降りたすぐ脇にあり、哲学者西田幾多郎がこの道を歩きながら哲学について考えていたことが由来とされています。みなさんもここへ来たら頭の中がすっきりし、煮詰まっていた考えが解消されるかもしれませんね!「生きるとは何か?」なんて考えてはいかが??(笑)

法然院

あまり有名ではありませんが銀閣寺の近くにある古刹です。銀閣寺ほどではありませんが、白い砂を盛り上げた白砂灘(びゃくしゃだん)があります。

銀閣寺の銀沙灘(ぎんしゃだん)もそうですが、なぜ白い砂を突き詰めているのか?というのが疑問ですね。近くに白川が流れており、何か関係があるんでしょうかね。白川の由来は、川底が白い砂で敷き詰められているからだそうです。この白い砂は花崗岩が風化して流れ出たものです。

ですから銀閣の銀砂灘や法然院の白砂灘(びゃくしゃだん)は白川の流れを表現しているのかもしれないですね。

吉田神社

吉田神社はさきほど少し紹介した「茂庵」がある山の裏手にございます。茂庵がある山こそ吉田山であり、その吉田山を崇拝する信仰が最初だったと思います。

吉田山は神楽岡という名前でも呼ばれており、神々が天から下り、そこで神楽を踊ったと言われており由緒正しい神社です。京都の街を守る鎮守神として信仰されています。

まとめ

今回は銀閣寺を中心にお伝えしてきました。せっかくの京都旅行ですからぜひ楽しんできてください!室町時代に思いを馳せて眼福なもので満たして旅行して来てくださいね!では今回はこのへんで終わります!

![詳説日本史B 改訂版 [日B309] 文部科学省検定済教科書 【81山川/日B309】 詳説日本史B 改訂版 [日B309] 文部科学省検定済教科書 【81山川/日B309】](https://m.media-amazon.com/images/I/41Z93ux62OL._SL500_.jpg)

![詳説世界史B 改訂版 [世B310] 文部科学省検定済教科書 【81山川/世B310】 詳説世界史B 改訂版 [世B310] 文部科学省検定済教科書 【81山川/世B310】](https://m.media-amazon.com/images/I/51pHmv0qPjL._SL500_.jpg)

![中学歴史 日本と世界 [81山川/歴史708] 文部科学省検定済教科書 中学校社会科用 中学歴史 日本と世界 [81山川/歴史708] 文部科学省検定済教科書 中学校社会科用](https://m.media-amazon.com/images/I/51dwtymbjSL._SL500_.jpg)